|

(原真著、1993年悠々社刊) |

|

(原真著、1993年悠々社刊) |

|

|

| 先日、アビスタへ行った折に、欲しい人は持って行ってくださいと並べた中に、この本があった。 原真さんは、医者でもあり、有名な登山家らしいが、その時は知らなかった。後で聞いた話では、会の方々が石狩岳や日光奥白根でご一緒されていることを知った。 Tさんのメールの内容も、最後に添付させてもらった。なかなか示唆に富んだ、味のある内容だった。気に留めたところを幾つか書きだしてみる。時間があれば、読まれることをお勧めする。 ■アルパインスタイルと凍傷 AとB二人がマッキンリー六千メートル付近の山稜に出たとき、突然強風にさらされた。冷え込みは強烈で、二人の証言によれば、瞬時にして凍傷にかかったという印象を受けたらしい。 装備の弱点のあるところに、凍傷が発生したのである。まことに合理的な結果であった。 アルパインスタイルは、作戦として成功した行動のさ中においてさえ、ちょっとした油断のために四肢の指を失うような凍傷を、短時間のうちに受けやすい危険をはらんでいる。 老婆心ながら、最後に医学の知識を整理しておく。人間の手足は、心臓から最も遠く離れた位置にあるので、ただでさえ血液が届きにくい。これが、手足の指が凍傷にかかりやすい理由なのだ。そして、指は、いったん凍傷にかかると、回復がいちばん遅れる。切断した創は癒合しにくく、植皮した皮も生着しにくい。いったん指の凍傷にかかって、切断手術でも受けたら、再起するのに数ケ月を要する。あほらしいかぎりだ。そして、一度凍傷にかかった組織は、かりに生きていても、次からは凍傷にかかりやすくなる。だから、細心の注意を払って、手足を保護しようではないか。 ■登山家の友情 友情に対する幻想は、最初、日本の山で培養強化され、最後にヒマラヤで死滅するという訳だ。ここに、ヒマラヤ登山の大きな意義があると、四十歳を過ぎてから、ひそかに考えるようになった。「友情とは、お互いを見つめ合うことではない。同じ方向を見ることである」とは、サン・テグジュペリの言葉らしいが、友情の定義としては至言と言えよう。 山での人間関係がこわれたあとで、とりあえず次のことだけは反省できるものだ。すなわち、目的を探求する精神力に欠ける人間たちが手段に拘泥しすぎたために、友情が失われたのだと。美しい友情を壊すところから一人前の登山家になる道が始まる。 ■中年以後の山登り (1)体を鍛えておくことだ。体力訓練に並行してし忘れてならないのは呼吸訓練である。 (2)「山の政治世界」で活躍しないことだ。 (3)昔の仲間で山をやめた連中とはできるだけ付き合わないことだ。 忙しさの原因は、たいてい付き合いである。人間というものは、他人のエネルギーを盗んで生きようとするものだ。人間の付き合いにもエネルギー不滅の法則がある。つまり、人の精神的エネルギーというものは、それの多い者からそれの少ない者へ移動するものなのだ。 (4)第一線の登山家とは付き合え。 彼らとの付き合いは、おおむね愉快なことが多い。彼らは人に与えるためのエネルギーを持っているからである。 (6)下界でちゃんと成功している人間と付き合え、である。 中年を過ぎて山を続けている人間は、下界の仕事をちゃんと片付けているものである。下界でちゃんとやっているから山もできる。この平凡な図式は、たいていの登山家に当てはまると思う。 (7)山に逝った仲間のことを忘れずにいることだ。 (8)忘れてはならない登山のコツだ。 後半での体力の復元が若い時より遅れることを、よく知っておくことである。このことは、とくに高所登山においていちじるしい。 経験を生かした、よき作戦をもって、頭で登ることが必要である。中年以後の登山の成否は、判断力に負うところがとくに大きい。それは人間との付き合いと同じで、行動に際して「何をしないか」に鋭い嗅覚を持っていないと失敗する。そしていつかは山登りもしなくなるのだ。 ■「かっこ良さ」の四条件 セーヌ河畔に半日寝ころんで、夕方のサンジェルマンへ向かうパリジェンヌを眺めていると、「かっこ良さ」の条件がおのずと分かる。 (1)パリジェンヌの服装は、遠くから見てよい。つまり単純である。 (2)パリジェンヌは、たいてい一人で歩く。せいぜい二人だ。それ以上の場合は、ほとんどが家族連れだ。 (3)良い姿勢だ。 (4)背景になる街が美しいこと。 ■心理的敗北のメカニズム ――コリン・ウィルソンの『黒い部屋』をめぐって かつて、社会科学者デーヴィド・リースマンは『孤独な群像』の中で、社会の性格を三つの型――「伝統志向」「内的志向」「他人志向」――に分類した。中世の社会は伝統志向であったが、十九世紀のパイオニアの時代には内的志向型の人間が増えた。そして現代のアメリカは、内的志向から他人志向へと徐々に変わって行っているとリースマンは分析する。現代人の一般的特徴である他人志向的な人間というのは、自分が何を欲しているのかというよりも、他人が何を考えているのかということのほうに注意する。彼の欲求は、結局のところ隣人たちが考えていることと同じになってしまう。 コリン・ウィルソン(注:「アウトサイダー」「敗北の時代」などの著者)は、このリースマンの分析をとりあげ、他人志向型の社会こそ敗北の象徴であり、「必要なのは、内的志向の重要性をもういちど強調することだ」と言う。ウィルソンは現代作家の敗北の構造をいろいろな角度から分析点検したあと、現代こそ新しいヒーローの出現を待望しなければならないと力説する。 彼はまず、ヒロイックでない人間を次のように定義する。 「自分の生き方にすっかり満足している人間のこと――あるいは、満足してはいないにしても少くとも怠け者であるために何もできない人間のことだ」 そこで彼によるヒーローの定義はこうなる。 「発展する必要のある人間、活動範囲をひろめる必要のある人間、のことなのだ。彼は現状を『受け入れる』ことのできない人間である。彼は、現在の生き方に反対することが、とりもなおさず自由という観念であるような、そういう人間なのだ。そしてアンチ・ヒローとは受け入れる人間、『適合する』人間なのである」 頂上か救出か ――『幻のヒマラヤ』が提起したもの 本書(昭和四十四年、冬樹社刊)は、異常体験が素直に書かれていて、非常に面白くまた感動的である。他人の悲惨な体験を面白いというのではなくて、いったん読みだしたら巻をおけなくなるという意味なのだ。または事実のもつ迫力のせいであろうか。 「事実は小説よりも奇なり」の一例ともいえよう。 また、この記録が面白いだけでなく、感動的である理由は、これが友情の物語だからである。・・・ ・・・問題はただひとつ、頂上か、それとも二人の病人の安全かの二者択一である。ここに提出された解答不能の葛藤は、ヒマラヤ登山の本質であると言ってよかろう。そして、本当はそれが人生の主題でもあるのだ。読者はここに、ひとつの考える課題を示されたことになる。こうした問題を第三者の意識にとどめることによって、ローツェシャール登山隊は、不滅の業績を登山史に残したのであった。 ■限界状態の考察 ――メスナー『死の地帯』における生と死の境界 アルベルト・ハイムによると、遭難者(生還者)のほとんどに同じ現象が見られるという。 まず痛みを感じない。小さな危険(火事など)の際に生じ得るような驚愕による萎縮もほとんどない。不安も絶望も苦痛もない。むしろ冷静な真剣さ、深いあきらめ、事に対処する精神的安定と機敏さがあるのである。志向活動も非常に活発で、頭の回転の速さは平常の数百倍にも達する。目下の状況と、考えられるありとあらゆる結果を見通しており、精神の混乱はまったくない。客観的時間が主観的にはずっとながく引き延ばされている。電撃のごとく行動し、正しく熟慮している。そのあとに多くの場合、自分の過去が突然よみがえるということが起こる。 ■Tさんのメールより 原真さん(通例、「原先生」と呼んでいました)は、一昨年に脳卒中で急逝されました。もう15年以上前に、原さんの案内する北海道のカムイエクウチカウシという日高山脈の山に、山に第三者として参加し、登りに行ったのですが、悪天候のため、転進して石狩岳に登りました。T原さんとM越トさんが一緒でした。彼は公募登山への参加者をたまに山岳雑誌で募っていて、それに参加したのです。 彼は、医師で、ヒマラヤなどの本格的な高所順応の科学的な戦略を打ち立てた、わが国の山岳界の功労者です。 彼の主宰するグループにもそれを機縁に僕らはつながり(山岳会ではありませんでした)を持つに至り、原さんを本会で奥白根山にご案内したことがあります(ただし、この山行は彼の要請に応じただけのことで、2月の奥白根山にピッケルもアイゼンも持たないで来たのにはまいりました)。そのとき、原さんの出している同好会誌で呼びかけてくれました。それに呼応して遠野からも参加してくれ、以来、そのご縁で遠野山岳会の鈴木主計さんたちとは今もお付き合いをしています。 原さんの文章は、行間を省いて歯切れがよいのですが、その行間が尽くされていないので、「先生、もったいないですね。もっと詳細に書かれては・・・・」と進言したことがありました。簡潔にすぎ、事実が手抜かれるからです。文章自体は読みごたえがあり、味わいがありました。山岳書ばかりでなく、政治批判の文章などを通じて、全国に多くの友人、シンパを持っていました。 本多勝一氏という方をご存じですか。元朝日新聞記者で、多くの著作を残しています。朝日文庫で何冊も多方面の出版物を出していますから、ご覧になってください。生前に原さんの一番の友だちだったのではないかと思います。京都大学の学士山岳会の方ですから、神戸大学山岳部の平井正一教授(当時)とも年齢的に重なるところがあり、2人はお知り合いだと想像します。 M越春さんと、原さんの絵画展(銀座)に行ったことがあります。村越さんも美大出身で、原さんもけっこう山岳の絵を描かれました。それで、春さんをお誘いしました。本多さんも絵をものし共同出品していて、そのとき、その本多さんにお会いしました。さらにその場で、打ち上げのようなことがあったときに、原さんの出身大学の北大の出身者が多い極地研究所の方々が運び込んだという「南極の氷」(しかもボーリングした氷です)のロックウイスキーをご馳走になったのには感動しました。 詳しくは、またお話ししますが、倉岡裕之さんの先輩岳人の遠藤晴行さんが原さんの主宰する名古屋の高所研究所に一時いたことがあります。倉岡さんは、その機縁ででしょうか、原さんを知っておられました。「低圧室」などの発案も、ひょっとしたら原さんによるのかもしれないと考えもします。遠藤さんは、本会が駆け出しのころに穂高山行で山岳遭難事故を起こした際に救助に協力してくれたことは、記念誌でもふれました。そのことが縁で倉岡さんとも知遇を得、今日まで続いているゆえんです。 原さんを知らない人は、ヒマラヤのもぐりだと言っても過言ではないと思います。8千m峰などの隊長も務められました。原さんの業績は半端ではありません。しかし日本山岳会の官僚的な運営をすごく批判しており、その後脱会しています。 話題の豊富な方で、楽しい方でした。とてつもない数の友人・知人、そしてお弟子さんに当たるような後輩を持っておられてました。原先生は、酒の席上だったとはいえ、我孫子山の会に入るとまで言われたのですよ。T原さんの案内で、渋谷の道玄坂の彼の行きつけの店で一献傾けましたが、そのときでした。私たちの会を「楽しい」と感じられたのは間違いありません。私たちは互いが「楽しく」あることを最高の価値の1つとしてきましたが、奇しくも気持ちが通じたのでしょう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2011/01/06 F・S |

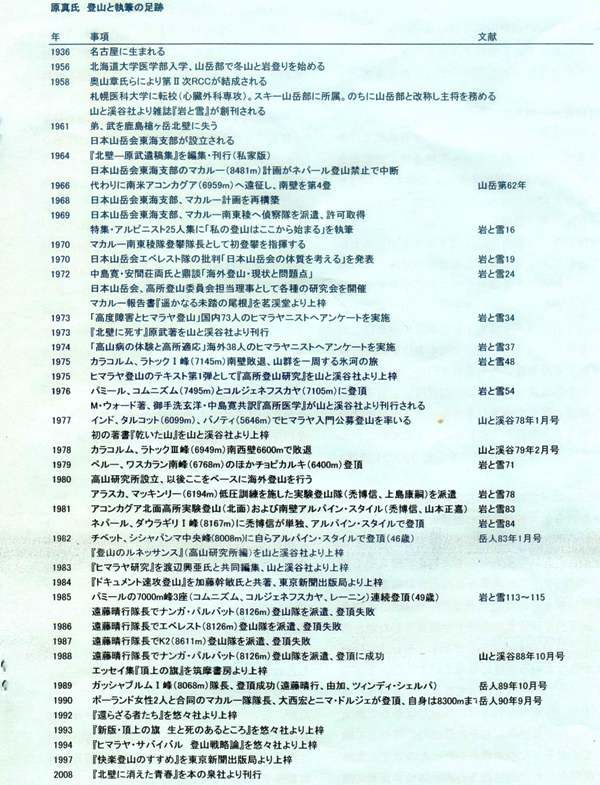

| 【付録】原真さんの業績 |

|

左と下は、「原さんを語る会」(2009年)で用意された資料によった。スクラップは毎日新聞から。 |

|

|

|

|