![]()

![]()

![]()

|

|

|

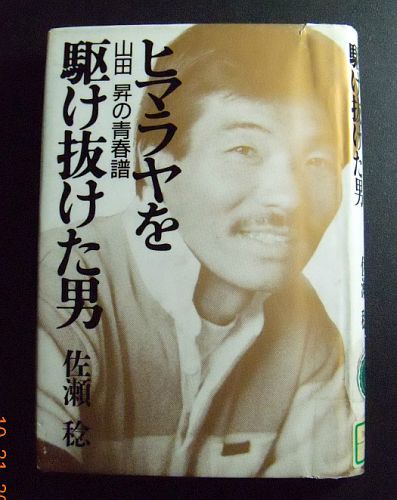

| 佐瀬稔著、東京新聞出版局、1990年 |

||

| 山田昇に対する著者の深い愛情 1980年代を中心にヒマラヤで活躍した山田昇という登山家がいた。 8000m峰14座の内、9座を計12回登頂したが、その多くを冬季や未踏ルートで達成していた。優れた登山センスと超人的な高所での強さ、無類の人間好きで優しい人柄は多くの人に愛されたが、1989年冬季マッキンリー登攀中に遭難、39歳で還らぬ人となった。 そして彼が目指した14座完登、冬の五大陸最高峰登頂計画は未完のままである。 著者の佐瀬稔氏は1932年生まれ。報知新聞社勤務の後、主としてスポーツ、いじめ、登山家などをテーマとしたノンフィクション作家となった。1998年没。 本書は8000m峰14座、及び冬の五大陸最高峰完登を目指した登山家山田昇の山歴と、素朴で明るく、無類の人間好きで他人に優しい人柄を、彼がヒマラヤを目指すきっかけとなった群馬山岳連盟の、ヒマラヤ登山活動黎明期における時代背景と共に描いたものである。そこには、登山家としての素晴らしい実績の一方で、地獄のような自然の脅威が待ち受け、自分の命を守るのが精一杯の8000mの難所でも発揮された、山田の人間に対する優しさへの著者の深い愛情が、随所に垣間見えてくる。 こよなく山を愛した稀代の登山家の、透徹した山への意志と、その人となりの一部をご紹介したい。 ■ヒマラヤを目指す男 「ヒマラヤを駆け抜けた男」は何故そこを目指すようになったのか? 一般論として、「登山とは徹底的に非生産的な営為であるが-----」と著者は言う。「登山は何ものも作り出さず、何ものも変えない。無為・徒労の営為の結果、頂上を極めても、勝利はあくまでも心の中だけに留まる。しかし、何ものにも替え難い至上の歓喜・生命の躍動、アイデンティティーの実感、これだけは平地の日常では絶対に味わえない。この思いに突き動かされて、人はヒマラヤに向かう、と。 この点、山田自身はあまり多くを語っていないが、’75年群馬岳連から初めてヒマラヤ遠征に行った後、兄に語った以下の言葉が印象的だ。 「そりゃあ良かったよ。どんどん、どんどんと見上げていって、どこまでいっても山があるんだからなあ。登るならやっぱり向こう の山だよ。山は高くなくっちゃあダメだよ」 そして定職を辞して臨んだこの遠征の後、山田はヒマラヤにのめりこんで行った。 ■盟友の死と14座完登の誓い 14座完登を意識したことはないと言うものの、’78年のダウラギリを手始めに、’85年までに山田は6座を制した。そして’87年アンナプルナの登頂に成功するが、下山時に生涯の盟友・斎藤安平を滑落事故で失い、大きな失意に陥る。これ以降、山田の意識はより激烈さを帯び、14座と冬の五大陸最高峰完登を決意するが、’88年スポンサーとのインタビューで、その理由と登山に対する彼の思いを次のように語っている。 「日本では、アルピニズムや冒険に対し社会的関心が低い。若い人達は、苦しい思いをし、命を落しかねない登山など時代遅 れと言う。そういう人達に一度でいいから、山に眼を向けて欲しいと思う。 僕は山が好きだから登る。山に行くのが嬉しいから登る。それだけのことで、初登頂とかと言って自慢する気は全くない。しか し、これ程素晴らしい山を知らずにいる人達に、一寸のあいだ山を眺める気になってもらえるかも知れない。 昨年、アンナプ ルナの帰りにそう考えて14座、冬の五大陸最高峰完登をやろうと決心しました。」と。 余談だが、このインタビューの趣旨と、先日、田中陽希氏が完遂した「日本百名山ひと筆書き登頂」のTVドキュメント「グレート・トラバース」で語る彼の言葉に、共通点があるのに気付いた。田中氏も「これをやることで多くの人々が山の魅力に触れ、山に登ってくれれば意味がある」と述べている。 山の鉄人2人が同趣旨のことを言い、山への愛情を表現している。私も登山をする人のすそ野が広がり、より多くの人が山に興味を抱くことを期待する一人である。 ■人間臭さと「その道の一流人の人となり」 さて登山家・山田昇の人生は、私のような駆け出しの登山愛好者には雲の上の人の話だが、超絶した技量と強さを持つこの登山家の心には、爽やかでいながらも何ともいえない人間臭さがあり、「その道の一流人の人となり」に思わず憧れてしまうのだ。 死と隣合わせの環境に身を置く先鋭登山、自然と木々や花、山の空気を楽しむハイキング登山、登山のレベルには色々あり、登山者にはそれぞれの山の楽しみ方がある。その中で共通するのは、「山が好き」「山が楽しい」からそこに行くということであろう。山田も純粋に山が好き、山に行く事が楽しい人であった。 この好漢の冥福を祈りたい。 (2014/11/1 M・T) |