![]()

| 2014/07掲示 我孫子山の会 |

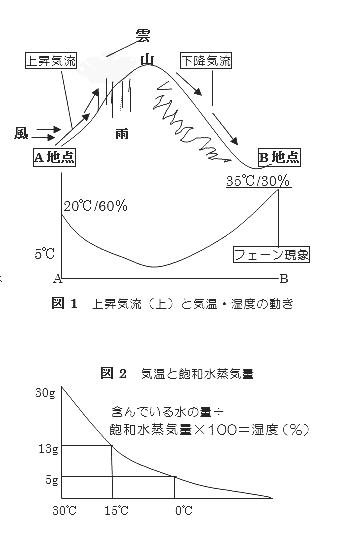

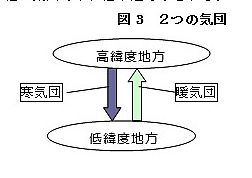

1.天候(天気)が変わる原因 1)上昇気流と雲の発生 ①上昇気流の発生 ・山面に沿って風が吹くとき(図1) ・日射による地面や水面の温度の上昇 ・低気圧や台風の接近 ・前線の影響 ②雲の発生⇒下記 ③降水(雨・雪など) 2)大気中の水蒸気量(大気中に含む水分量) ①気温と水蒸気量:単位容積の空気中に含みうる最大の水蒸気量を、「飽和水蒸気量」という。飽和水蒸気量は温度(気温)が高くなるにつれて大きくなる(図2)。 【例】1m3(立方メートル=1000L)の飽和水蒸気量は、30℃で30g、20℃で17g、15℃で13g、 10℃で9g、0℃で30g5g、-20℃では1.1g。 ②高度と飽和水蒸気量:高さ(高度)が高くなると気温が下がり、次の現象を起こす。 ⇒飽和水蒸気量が低下する ⇒凝結(含みきれなくなった水分が水滴になる現象)=霧・雲の発生 ⇒さらに水滴どうしによる結合:雨滴の誕生 ※高度上昇による気温の低下は、地球の標準的な大気では、1000m(メートル)で6.5℃と いわれているが、日本付近は湿潤な気候であるため6.0℃とされる。 2.雲のでき方で天候を予測する 以上から、高度上昇によって雨がもたらされることがわかった。では次に、大気の高度上昇がなにによって起こるかを見ていこう。これがわかれば、雨を予想することもさして困難ではなさそうだ。 結論から書くと、雨は雲によって、雲は上昇気流によってできる。山では、風が吹けば、山の斜面によって空気が強制的に上昇させられるので、雲ができやすく、それまでガスなどかかっていなかった状態が一変し、雨や霧になるなど天候が変化しやすい。山で雨が降りやすいのは、地形から上昇気流が起きやすいことに起因しているわけだ。 1)どこから吹く風か、含まれる水分量はどれくらいか 陸風(陸側から海側に向かって吹く風)のような比較的乾燥した風は、上昇気流によっても雲を多く作ることがないので降水(雨)をもたらすことが少ないが、海風(海から陸地側に向かって吹く風;とくに海水温が高く水分を多く含む低気圧の接近によってもたらされる日本列島の太平洋側や東シナ海からの風があり、代表的なのが南岸低気圧による風や台風)のような水分を多く含んだ風は、山でわずかの上昇気流によっても雲を作りやすく、それだけ天候悪化を招きやすい。あっという間に雨混じりの天候悪化をもたらすことが多い。 また、上昇する気流にどれくらいの水分が含まれているか(大気中の湿度)、その低気圧の進行速度・停滞度、低気圧の規模などを予測することが、降水の量や持続時間を予報するには重要だ。湿度は気象条件で刻々変わるので、大局的に予測は行う必要がある。 【例】富士山の東南側にある愛鷹山(あしたかやま)の位牌岳(いはいだけ)周辺は、山面にコケ類が多く、登山道沿いの岩場もどこか湿っている。これは、水分を多く含む駿河湾から吹く風が最初にぶつかって上昇気流をもたらし、雲を作って、この山にかかることが多いからだ。なお、富士山のような独立峰よりも連峰(連なった山々)のような山のほうが、風をためて受け、大規模な上昇気流を作りやすい。富士山は左右に気流を「逃がす」構造的な形状から、山頂まで上昇する気流は上昇につれて細くなる。富士山にはレンズ雲や笠雲など、特徴的な雲が見られる(強風、高水蒸気量のときに現れるので、天候悪化の予兆とされる)。 そのほか、海風として忘れてはならないのが、真冬に日本海から日本列島に吹き寄せる風だ。この時期に日本海側から吹く風によってもたらされる谷川岳のドカ雪は、日本海側の斜面に多く降る。また季節風が強いことが多いので、雪庇(せっぴ)は風の反対側に出っ張る。冬の季節風は北西の方角から吹くので、残雪期の山に行ったときには、季節風が吹く様子が連想される。南アルプスなどの、厳冬期にはあまり雪が多く降らない山域では、雪庇の代わりに、稜線近くの樹木(矮木わいぼく)で季節風の吹く方角が推測できる。

|

|||||

|

|||||

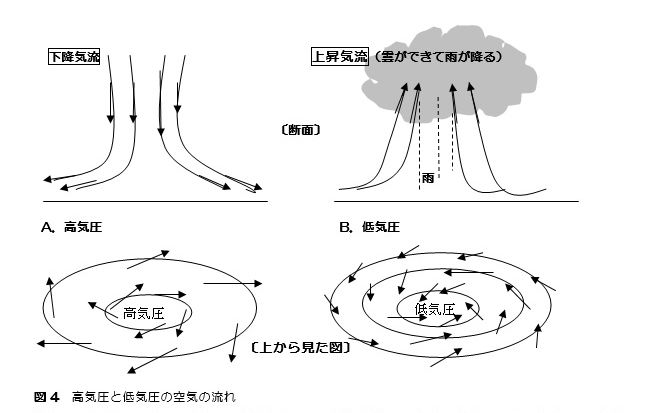

| 2)上昇気流が起きる場所 上昇気流は山の風上側の斜面で起きることを再確認しておこう。上昇気流が強い場合には、山頂の高さ以上に上空まで雲が上るが、山頂付近で上昇が終わった場合には、図1のように、風の吹く方向と反対の山の斜面では下降気流が起こる。下降気流では、上昇気流による生じた雲・降水で水分が落とされるので、風上側山面より晴天となりやすい。気流の向き、自分がいる位置の判断が、天候の予測に重要である。 上昇気流(風)があって、雲が山の斜面を上りながら山の高さ以上に達していくときは、天候が悪くなる。反対に、峰を越えてきたちぎれ雲が下降しながら消えていくときは、天候がよくなる。 水蒸気の量が多いほど雲は発達し、水蒸気が少ないほど雲は発達しにくくなる。 空気は上昇気流で上に行くほど空気が膨張して希薄(低気圧)となり、空気の圧力(気圧;空気中の分子の衝突回数)は減少し、下降気流では、下に行くほど空気は密度を増し、圧力(気圧)が増す。この過程は、上昇気流ではエネルギーの放出(温度低下)、下降気流ではエネルギーの獲得(温度上昇)と言い換えられる(空気は膨張するとエネルギーを失い、冷える)。 上昇気流で生じた雲・雨の形で山の風上側斜面に水分を落とすと、水分の持つ熱量をその水によって失う。この際、空気よりも水分の比熱のほうがずっと大きいので、下降気流では急激な気温の上昇を伴う。さらに下降気流自体で温度の上昇が起こっているので、吹き降ろしてくる平地では異常な温度上昇となることがある。これをフェーンFoehn現象という。Foehnは、火、火災などの意味。 3)上昇気流がおこるその他の原因 ①山の風上側斜面:上記。 ②低気圧や台風の中心付近:低気圧も台風も、時計回りと逆の方向に渦を巻きながら上昇気流を伴っている(図4)。このときの雨は、この上昇気流によってもたらされる。 ③前線付近:異なる2つの気団(同じ性質でくくられる大きな空気の塊)の境目(面)が地上と接している線を、前線という。2つの気団(寒気団と暖気団;図3)は性質が大きく異なるため混ざり合いにくい。重く、冷たい気団は、暖かい、軽い気団の下に潜り込もうとする。 その結果、前線の付近では、激しい上昇気流が起こる。 ◎温暖前線、寒冷前線、停滞前線、閉塞前線。 ・温暖前線:寒気団に比べて暖気団が優勢なときの前線。寒気団の上に乗って、暖気団が上昇す る。 ・寒冷前線:暖気団に比べて寒気団が優勢なときの前線。寒気団が暖気団の下に潜り込む。積乱 雲が出る。 |

|||||

|

|||||

|

|||||

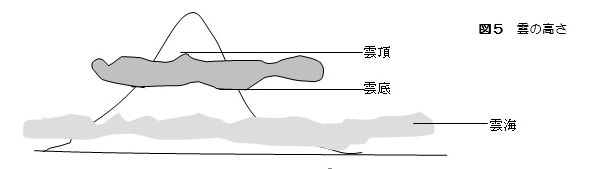

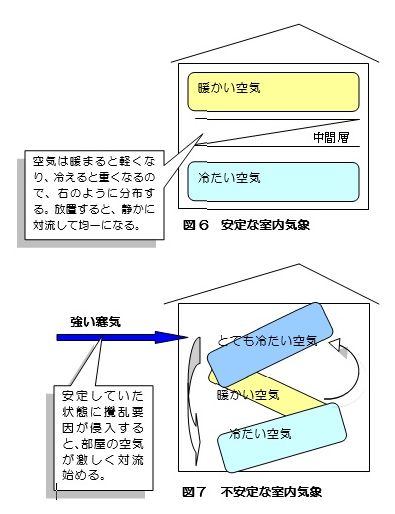

| ④地面や海面が暖められたとき:暖かい空気は軽いので、暖められたところでは上昇気流が発生する。急激なものでは、積乱雲を発生させる。 【例】埼玉県熊谷市は夏季に日本一、雷の多いところだ。内陸の平野部にあって、植樹率が小さく、日内で風の吹きにくい地形が加わり、日射による大地の温度上昇が起こりやすいため、急激な上昇気流を生み、積乱雲の発生が多いからだ。 ⑤上空に寒気が入り込むとき:シベリア気団などの冷たい空気が上空にせり出すと、不安定な状態になり、わずかの動因で上下で空気の置き換わりをきたし、激しい上昇気流となり、ひどい雷雨をもたらす(図7参照)。 梅雨期に大陸からの寒気が流入する関東や東北では、梅雨の晴れ間に急激な黒雲の出来が見られたと思ったら、雹(ひょう)や霰(あられ)が降ることがある。我孫子にも15年ほど前に雹が降って、野外に放置していた自動車がボコボコにへこんだり、スレートの屋根が損傷を受けたりしたことがあった。梅雨期は日本列島を軸として南北の気団が平衡するためだが、それは逆にいうと、わずかのバランスの崩れがせめぎ合う前線を刺激して、局地的な天候の異変をもたらしうるということだ。寒気団が一時的に張り出すと、冷たい風が急に吹いてきたり、激しく雷雲が生じて雷が鳴ったりする。 4)気流の上昇、水蒸気量の程度によって天気は変わる 上昇気流が強く、水蒸気量が多ければ、雲の成長は大きくなる。上昇気流をもたらす原因とその大きさ(強さ、温度差)、さらには空気中の水蒸気量によって、さまざまに異なる「雲」が作られる。天候の変化は主に雲によって決まるが、雲の発生する範囲は対流圏と呼ばれる高度11~13km程度までに限られる。雲は10種類に分類される(これを「10種雲形」という;表)。 雲の発達があるところで止まったとき、その雲の最上部を雲頂、最下部を雲底という(図5)。雲頂が自分の立つ位置よりも低かった場合、雲の成長が起こっていないことを知ることができる。雲の成長が低いところで止まるのは、雲を作る2つの要因がさほど強くないことを示している。 雲頂が低く、山上から眺めたとき一帯に層状に雲が形成された状態を、雲海という。雲海は内陸の窪地(盆地)で生じやすく、前夜の好天(無風、快晴)による放射冷却で空気が冷やされ、飽和水蒸気量の低下によって水蒸気濃度の高い低地を中心に、水分が凝結してできる。「大気が安定」しているときは、図6のように上昇気流がおこらないか、雲が成長しない。 |

|||||

|

|||||

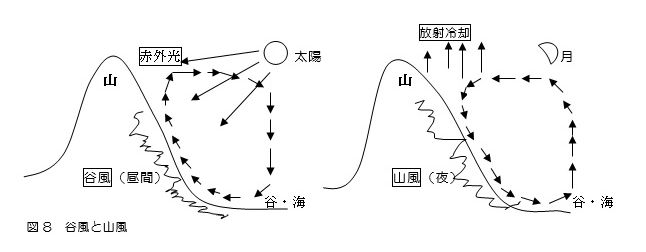

5)安定な大気と不安定な大気 上昇気流が強くなるかどうかの指標として、大気の不安定度がある。 ①大気が安定している状態:空気の特性に沿った状態で、温暖な空気が上にあり、寒冷な空気が下にある状態(図6)をいう。しかし、現実には地上から高度が高くなるにつれて空気は冷たくなっていく(理想とは逆!)。それでも大気全体は、ある程度までそれに耐えられる。つまり、地上で暖まった空気は次々に上昇するが、冷やされて下に降りてくる。この対流がおこっているが、全体の安定を破壊するほどの上昇気流ではない。 ②大気が不安定となった状態:停滞前線を押すようにシベリア寒気団が日本列島に張り出す場合など、上空に強い寒気が入るときは、地表付近と上部に乗っかる寒気団の温度差が大きくなり、大気が不安定な状態になりやすい(図7)。寒気は下に潜り込むように動くが、天候がどこまで悪化するかは雲の成長、上昇気流が関係するが、雲の成長の程度は寒気の強さの程度による。寒気が潜り込むことによって、上昇気流を作る作用力は地表-上空間の温度差による。 6)風 山での上昇気流をもたらす一方の因子の風の方向、強さは、天候の変化を予測するのに必要である。空気の流れである風や水などの流体、電流は、高いところから低いところに流れる。高さは、濃度や密度、温度、電圧だったりするが、同じだ。水なら高いところから低いところに流れるのと同じように、空気も密度の高いところ(高気圧)から密度の低いところ(低気圧)に向かって流れる。水門を開けたときに激しく水が流れ出すように、高気圧と低気圧がぶつかったときには、激しい空気の動きや渦ができる。異なる気圧間では等しくなるように空気が混じろうとして、両気団間で相互に空気の動きが生じる(図7参照)。これが風の実態である。 風は異なる気団(空気の塊)が混じり合って、均質化するまで続く。これが風の持続時間だ。 ◎風に関する注意点: ①等圧線から風の強さが推測できる。 ②標高2000メートルまでなら地上天気図が参考にできるが、2500メートル以上では高層天気図かウィンドプロファイラー(気象庁のホームページから検索)が必要となる。 ③日本など中緯度地域では、高度とともに風が強まり、山では高度とともに風が増幅される傾向がある。 ◎山風と谷風(山谷風):図8参照。 山(樹林地、草地、岩礫地、裸地など)や、湖沼・海浜地などで、太陽光(赤外線)を受けた際の吸収が違い、暖まり方が異なる。それと同時に、冷え方が異なる。比熱の大きな部分(水)は暖まりにくいが、冷えにくい。そうした性質によって、温度の上昇に時間差や上がり方の違いが出る。岩石などの無機質が比熱が小さいので、最初に温度上昇を示すが、最初に温度下落も起こす。 凪ぎ(なぎ;朝凪、夕凪)は山風と谷風の中間において、両者がバランスしたときに起こる、風の静止状態だ。 |

|||||

|

|||||

4.登山において注意すべき点 1)上昇気流の原因を把握する まず、事前に天気図に基づいて、眼前の雲の形成が、いくつかある原因のどれによるのかを把握する。一過性の上昇気流である場合は、風向きやルート、現在位置から、先の推移を予想する。 2)行路の全体と天候の推移を照合して、計画を練り直す 行路上の危険と推測される天気を総合して、山行の途上で進路について吟味する。気圧の変化は携帯用気圧計(高度計)を使って、接近する気圧の種類や程度がおおよそわかる。

■参考にした文献 1)山本三郎著:登山者のための気象学、山と溪谷社、1966年。 2)NHK放送文化研究所編:〈改訂版〉NHK 気象ハンドブック、NHK出版、1996年。 3)飯田睦治郎著:山の天気予報手帳、山と溪谷社、1982年。 4)古川武彦・大木勇人著:図解・気象学入門(BLUE BACKS)、講談社、2011年。 5)猪熊隆之著:山岳気象大全(山岳大全シリーズ②)、山と溪谷社、2012年。 |

|||||

| 前のページ(資料館・目次)へ |