7月27日(水)

新宿西口、毎日あるぺん号の乗り場で参加者が合流。暑い乗り場で、しばらく待つことになった。近所の京王プラザホテルのトイレや、コンビニを利用できるのがありがたい。座席は、4列シートの狭いバスだが、なんとか眠らなければ翌朝の長丁場に耐えられないと思ってひたすら目をつむる。夜行バスは、体力勝負なので、できれば避けたいところだ。

7月28日(木)

途中、パラパラ雨が降ってきたが、立山室堂に着く頃には、青空が広がってきた。

室堂は、残雪が少なく、緑の高山植物に覆われていた。早朝にもかかわらず、人が多かった。

バスターミナルの2階で、持参したおにぎりなどを食べて、身支度を整えた。

登山届けは、施設内の登山相談所の窓口にある、大きな木の届入れの箱に入れた。

浄土山までは、夜行の疲れもあり、ゆっくり登っていく。眼下に室堂バスターミナルが見えると、その屋上にものすごい人影が見える。あれが全部上がってきたら大変だねと、自然と歩みが早くなった。立山の遊歩道を散策して、展望台や、浄土山、一の越に行ったり、立山は、観光としてもハイキングでもバリエーションがあって楽しい所だ。

バスで気軽に高山に入れることができるので、登山以外でも来る人は大勢いるのだ。

しかし、我々が今回選んだコースは、やはり行程が長いのと、山小屋まではエスケープルートがないなどの理由で、限られた登山者しか入らないようだ。山小屋や、山道で出会った人たちは、4日間、ずっと同じ人たちで、抜いたり、抜かれたり、会話も弾んだ。

山小屋利用の登山者は、ほとんど高年齢の人で、テントは若い人がちらほらだった。

厳しい所だから、テントも食糧を4日分持って縦走するのは、相当体力が必要だと思う。

テントは、単独の若いお兄さんが多かった。

今回は、高山植物は、五色ヶ原山荘までのコースでたくさん見られた。北側は残雪が解けるのが遅いため、高山植物も花盛りだった。

心配した、鬼岳の残雪のトラバースは、雪が少なかったので、楽々通過できた、これが危険地帯のトラバース?というほど短い場所だった。しかし、獅子岳までの岩稜帯の岩場など、危険なところは随所にあった。歴史的に有名なザラ峠までの道は、天候が崩れてガスに覆われて高度感のある岩場がよく見えなかったので、かえって良かったかもしれない。

厳しいアップダウンの道も、花々が慰めになった。ザラ峠は、温泉の亜硫酸ガスによって岩山の片方だけ赤茶色に染まった不思議な場所を越えたところにある。

穏やかな木道が現れ、ほっとした。左にテント場への道を分け、直進すると五色ヶ原山荘だ。

テント場には、立派なトイレと水場がある。しかし、山荘からは、往復30分ほどもかかり、ビールを買うのも一苦労しそうだ。山荘は、混んでいたものの、4畳半の個室をあてがわれ、のんびりできてとても良かった。食事も水不足の中、とてもおいしかった。今年は、2週間花の時期が早く、花で有名な五色ヶ原に花が少なかったのが残念だった。

積雪が少なく、雪解けも早く進んだので、開花が早かったらしい。しかし、立山からの道は花が多く、満足できたと思う。 |

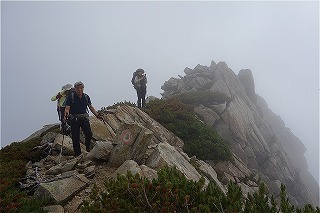

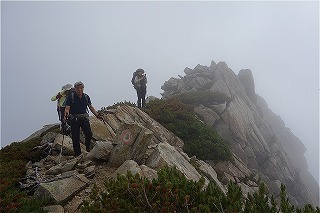

立山室堂から浄土山への登り。 立山室堂から浄土山への登り。 |

まだまだ元気です。

|

オコジョが現れた。すばしこい。 |

雪渓とコバイケイソウ。今年は、はずれ年のようだ。

|

龍王岳への道から、立山の山々。

|

龍王岳手前の富山大学立山研究所。

|

鬼岳。

|

|

黒部湖が見える。

|

獅子岳への木道。

|

ライチョウが何者かに食べられていた。

|

2714m獅子岳山頂。

|

黒部湖と針ノ木岳方面。

|

クロユリ。意外と小さかった。

|

ライチョウ。

|

ザラ峠への下り。ガスが出てきた。延々と続く下り道。 |

山肌が茶色に変色して、不思議な風景だ。

|

戦国時代の佐々成政で有名なザラ峠。森の中の鞍部だ。

|

長い樹林帯の登りを終えると、やっと五色ヶ原山荘が見えてきた。

|

五色ヶ原山荘の夕食。ほっと、うれしい時だ。 |

7月29日(金)

4時起床、朝食後5時40分出発。ここで、朝食を携帯用にして、早出をしている人がいた。

これに習い、行程の長さと、我々の進み具合を見て、次のスゴ乗越小屋からは朝食抜きにすることにした。1分でも早く出発することが必要な長丁場なのだ。

日の出を見て、快晴の空のもと、張り切って出発した。眼下に五色ヶ原の溶岩台地の様子が見え、ゴロゴロの溶岩、水をたたえた池など興味深い。鳶山からは、これから行く行程が見渡せ、長い長いアップダウンの登山道がうねうねと続いている。天候の変化は早く、越中沢岳に着く頃にはガスに囲まれてしまった。2591.6mの山頂の道標には、「近くて遠いスゴの小屋、アップダウンが続くよ」と、書いてあった。名言、まさにそこからの道は、本当に長かった。

途中、スゴの頭手前で、1人が足を踏み外してザレ場で転倒してしまった。

本人は、尾骨を打ったようだが、気丈に残りのコースを歩き通してくれた。

各自、気を引き締めて歩を進めた。

スゴの頭から急降下し、樹林帯の鞍部になっているスゴ乗越で一休み。そこからは1時間でスゴ乗越小屋へ。14時20分到着。夕食まで2階のテラス席で無事を祝い乾杯。楽しい時間を過ごした。この日は、混んでいたが、布団1枚に一人と余裕で眠ることができた。

|

2日目の夜明け。

|

山荘の食堂から見た、日の出。

|

五色ヶ原山荘から出発。いい天気でうれしい。

|

五色ヶ原の様子がよくわかる。

|

鳶山から薬師岳が見えた。先は長い。 |

鳶山から越中沢乗越への下り。

|

ミヤマコゴメグサの群落。

|

2591.4m越中沢岳山頂。ここからスゴ乗越までは長い。

|

ライチョウ、雌。ヒナを連れていた。

|

転倒してしまったガレ場で、検討している。

|

やっと、スゴ乗越へ着いた。

|

樹林帯の中を進む。

|

ザレ場もある。

|

スゴ乗越小屋でのんびりした。無事でなにより。

|

スゴ乗越小屋の夕食。 |

7月30日(土)

4時起床。5時出発。朝食は、弁当にしてもらい、昼食も頼んだ人はおにぎりを4つも持って歩くことになった。朝もやの中、顔にまとわりつくブヨに難儀しながら、岩がゴロゴロの北薬師岳までの道を行く。北薬師岳は眺めの良いピークで、ガスが晴れて薬師岳までの稜線が見えた。地図だと40分だが、足場の悪いアップダウンに手こずり、1時間かかって山頂に。金作谷カールが左側に大きく広がっている。雪渓はほとんどない。

ついに念願の薬師岳山頂に到着した。感動。展望が利かないので残念だったが、また次回にとっておこう。薬師如来を祀ってある祠にお参りして、集合写真を撮ってもらった。

折立から3時間でここまで来たというトレランの人たちが数人いた。すごい。しかし、走り抜けるだけでは可憐な高山植物も目に入らないのだろうなと思う。

山頂直下から、ザレた広い尾根道を下ると、愛知大学遭難慰霊碑を過ぎて、薬師岳山荘に着くと、大雨が降ってきた。そこで、ずっと前後して歩いていた日立から来た男性が、折立から富山駅方面のバスは予約が必要だとの情報をくれた。私は、事前のリサーチでは予約は必要ないと思っていたが、慌てて薬師岳山荘に頼んで携帯電話をお借りして予約することができた。

山荘の常連客が手助けしてくれ、山荘の若主人が親切に対応してくださって、本当に助かった。

大雨が降り続き、雷鳴も聞こえてきて、生きた心地がしなかった。足元に気を付けて雨を集めて沢のようになった登山道をひたすら下り続けた。短時間の雨でも恐ろしいほどの水量になっていた。樹林帯に入るとやっと安心できた。薬師峠のキャンプ場に入ると、雨のなかでも多くのテントが立っていた。太郎平小屋への木道になると、余裕が出てきて楽しめた。

長かったこの縦走の終わりが見えてきたような気持になった。

太郎平小屋は激混みで、乾燥室は濡れた雨具でいっぱいだった。太郎平小屋は、黒部源流域の山々に入るための要衝として重要な位置を占めているため、多くの登山者が利用するのだ。

遅い到着の我々は、小屋の隅の屋根裏部屋に斜めになった天井の狭い空間に寝場所を確保できた。小屋前から見える薬師岳を楽しみにしていたが、雲に隠れて見ることは出来なかった。 |

3日目の出発。よく眠れて元気です。 |

間山までの道は、ガスっていた。ブヨが多い。 |

2585m間山。道標が焦げていた。落雷かもしれない。 |

ハクサンイチゲと、アオノツガザクラの群生。 |

岩だらけの道が延々と続く。 |

岩の稜線は風が強い。 |

2900m北薬師岳山頂。青空が戻った。

|

薬師岳までの稜線が見えた。金作谷カールが見える。

|

今年は雪渓が少ない。 |

アップダウンが多い稜線。 |

歩きにくい岩の道が続く。

|

薬師岳、雲がわいてきた。 |

イワギキョウの群落。

|

2926m薬師岳山頂。ついに到着。 |

薬師如来が祀られている。 |

山頂を振り返る。次回は晴れた時に来たい。 |

カールも見納め。 |

愛知大学遭難碑。手を合わせた。 |

直下にある避難小屋。 |

薬師岳からの滑りやすいザレた下りを行く。 |

やっと薬師岳山荘に着いた。ここから大雨が降りだした。

|

晴れていれば、太郎平小屋から薬師岳が見えるのだが。 |

太郎平小屋は黒部源流の山々への交差点だ。

|

今夜は、屋根裏部屋。立って歩けないが、体は延ばして眠れた。

|

太郎平小屋の夕焼け。

|

7月31日(日)

3時半起床。4時35分出発。朝食は弁当にした。雨は上がり、暗い中、身支度をして朝もやの中折立へ向かって下った。折立から登ることが多かったので、下るのは長いながらも楽しかった。緑濃く、様々な植物が夏の盛りを謳歌していた。

早朝に折立に着く夜行バスの登山者がどんどん登ってきて、案じた通り狭い登山道の行き交えに時間がかかり始めた。余裕をみて出発してきて、本当に良かった。

あんなに早く出たのに、到着はバスの時間の50分前だった。心配していたバスの予約だが、予約していなくても余裕で1人1席を確保できた。

10時20分発のバスだったが、12時のバスはもっと混むだろうということだった。

込みそうなときは予約したほうが無難ということらしい。なんともアバウトである。

毎日あるぺん号の復路が出るのは、亀谷温泉の白樺ハイツという国民宿舎の玄関なので、3時間も余裕があるので、ゆっくり温泉に入り、おいしい食事と生ビールで幸せな食事をすることができた。皆さんには本当に頑張っていただき、長い縦走を無事終えることができて感謝しております。ありがとうございました。

I 記 |

最終日、夜明け前に小屋を出発。穏やかな下り。 |

太陽が出てきた。 |

折立への道は、岩の歩道だ。 |

やれやれ、ベンチで一休み。 |

積雪観測のポールはものすごい高さ。 |

三角点。ここからが長かった。 |

有峰湖が見えてきた。 |

樹林帯のキノコ。 |

ギンリョウソウが変身していた。果実をつけている。 |

長い樹林帯の道は、ドロドロだった。 |

やっと折立に到着。

|

折立のバス停。富山電鉄のバスは、本数が少ない。 |

亀谷温泉白樺荘。これで1000円! |

生ビールで乾杯。お疲れ様でした。 |

|

|

花の写真 |

ハクサンイチゲ

|

チングルマ

|

ハクサンチドリ

|

ミヤマダイモンジソウ |

アカモノ |

タテヤマアザミ? |

ヨツバシオガマ、タカネヤハズハハコ、ハクサンボウフウ

|

コバイケイソウ |

コイワカガミ

|

コイワカガミ

|

クロユリ

|

クルマユリ

|

ミヤマキンポウゲ |

ハクサンイチゲの群落

|

キバナシャクナゲ

|

エゾシオガマ

|

お花畑

|

ヤマハハコ

|

チングルマ

|

ハクサンフウロ

|

タテヤマリンドウ

|

イワツメクサ

|

ミソガワソウ

|

ウサギギク

|

ヤマハハコ

|

ミヤマアキノキリンソウ

|

コメツツジ |

モミジカラマツ

|

ウサギギクにとまるベニヒカゲ

|

タテヤマウツボグサ?

|

イワギキョウ

|

タカネヨモギ

|

ハクサンコザクラ

|

ミヤマコゴメグサ

|

イワショウブ |

ミヤマママコナ

|

ニッコウキスゲ

|

イワイチョウ

|

ミズバショウ

|

シナノオトギリ

|

イワハゼ

|

?(イワナシの白花?)

|

タケシマラン

|

ミヤマクワガタ

|

ギンリョウソウの実 |

PAGETOP

前のページ

TOP

|

立山室堂から浄土山への登り。

立山室堂から浄土山への登り。